みなさんこんにちは!台湾でデジタルマーケティング会社の代表を務める、applemint の佐藤 (@slamdunk772) です。

今日は、いつもコラムを寄稿してお世話になっている換日線から、僕がどうやって中国語を学んだのか書いてほしいと依頼があったので、その時に書いた内容を皆さんにお届けします。

一般的なやり方とは程遠いやり方なので、全然参考にならないかもしれませんが、一応書きますね!

ちなみに僕は英語・日本語・中国語を話すことができ、日常会話程度ならスペイン語も少し話せます。英語と中国語に関しては、ほぼネイティブレベルで話せる、かなり珍しいタイプの日本人だと思います。

特に英語に関しては、日本人特有のアクセントがなく、少し混血っぽい顔立ちもあって、体感では8割くらいの人に「ハーフ?」と聞かれます。実際、いちいち説明するのが面倒なときは「そうだよ」と適当に答えることもあります😅

そんな僕にとって、言語の習得は“生き残るため”に必要なことでした。

中学2年のときにアメリカへ引っ越したのですが、英語が話せず、コミュニケーションが取れないストレスで、毎週のように吐いていました。そこから必死に単語を覚え、なんとか言葉を身につけていきました。

15年前、初めて台湾に来たときも同じです。お金もなく、周りに英語や日本語を話せる人もいなかったので、また必死で中国語を学びました。

逆に言えば、それくらい切羽詰まった状況でないと、多くの人は新しい言語を学ぼうとはしないのかもしれません。

今日はそんな僕の中国語の学び方と、学習の過程で感じたこと、そして言語を通じて見えた文化の違いについてお話ししたいと思います。

最後に、外国人が中国語を学ぶうえで難しいと感じる部分や、中国語を学んだ外国人が抱く印象についても触れていきます。

まず考えるべきは中国語で何をしたいか

中国語に限らず、どんな言語でもまず大切なのは「なぜその言語を学びたいのか」を明確にすることです。

AIがこれだけ発達した今、中国語の文章を書きたくて勉強する人はおそらく少数で、ほとんどの人は「会話ができるようになりたい」と思って学び始めるのではないでしょうか。

会話とは、相手の言葉を「聞いて理解し」、それに対して「反応(話す)」する一連の動作です。つまり重要なのは、耳と口の訓練だと僕は考えています。

ところが、多くの人はテキスト学習から始めます。テキストを使う勉強は“目”の訓練です。結果として、「目で見て覚える → 聞く → 話す」という順番で学ぶ人が大半です。

僕はこの順番を変えました。

「耳で聞いて → わからない単語を目で見て覚えて → 話す」――この順序で学ぶことにしたのです。

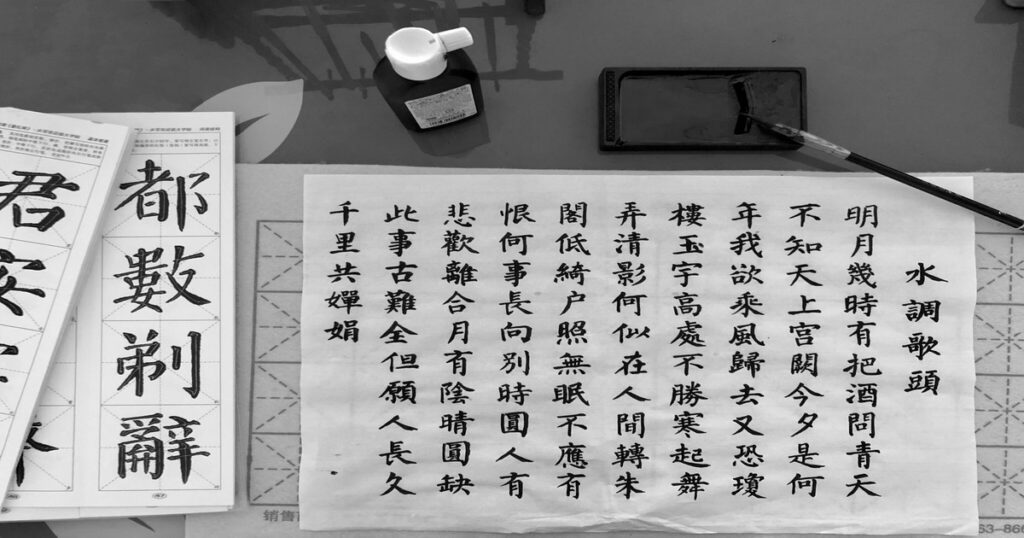

具体的には、当時YouTubeにアップされていた台湾の繁体字のバラエティ番組を毎日視聴し、聞き取れなかった単語をすべてメモして電子辞書で意味を調べました。

わからなかった単語やフレーズは、数時間後にもう一度動画を見直して復習しました。

翌日、当時僕が住み込みで働いていた花蓮や桃園の農場で、野菜のパッケージ作業の合間にノートを開き、前日に覚えた単語を無理やりでも使って他のスタッフと会話をしてみました。

これを3ヶ月続けた結果、4ヶ月目にはかなり聞き取れるようになり、半年経つ頃にはスピーキングも大きく上達していました。

隙間時間の利用

1年ほど経つと、中国語のコツが掴めるようになり、新しい言語を習得すること自体が楽しくなってきました。

同時に、自分の課題も見えてきました。台湾で8ヶ月間の住み込み生活を終えて日本に戻ったとき、僕は自分に圧倒的に単語力が足りないことに気づきました。

さらに、自分の中国語がビジネスレベルではまったく通用しないことも痛感しました。

そこで、ビジネスの場で中国語を使うチャンスを得るため、「自分は中国語ができる」という証明を形にしようと思い、当時日本で実施されていた中国語検定試験「HSK」を受けることにしました。

選んだのは、いきなり最上級レベル。

ここでも僕が重視したのは、“目的”です。

僕にとっての目的は「ビジネスの現場で中国語を使う機会を得ること」。

そのためには、履歴書に書ける“実績”が必要で、最上級を取ることが最短ルートだと考えました。

日本語検定(JLPT)で言えば、N1を持つ人の方がN2より「日本語ができる」と評価され、仕事のチャンスが増えるのと同じ理屈です。

それまで僕は、中国語の読み書きを単語や文法の補助的な勉強としてしか扱っていませんでしたが、このタイミングで初めてテキストを使った本格的な勉強を始めました。

当時はすでにフルタイムで働いていたため、通勤の電車では相変わらず台湾のバラエティ番組を観て耳を鍛え、仕事が終わると毎日2〜3時間、電車の中でわからなかった単語を復習しました。

週末は、家の近くにあった武蔵野中央図書館に朝8時50分に到着。8時55分に開館すると同時に5分ほど並び、受験生に学習机を取られないように席を確保しました。

そこから昼休憩を挟み、夕方5時まで勉強するのが習慣でした。

幸いその図書館には、台湾の雑誌『Taiwan Panorama(台湾光華雑誌)』と中国の新聞『人民日報』が置いてあり、HSK対策として簡体字を学びながら、同時に繁体字の理解も深めることができました。

友人の誘いを断って勉強ばかりしていたおかげもあり、1回目のテストは300点中104点で不合格でしたが、1年後には178点まで伸びて「あと一歩で合格」。

さらに半年後の3回目で194点を取り、ついに合格しました。

この間、僕は一度も中国語学校には通っていません。

運動と同じで、人は言い訳を作るのがとても得意な生き物です。

ただし、ある行動を習慣化し、「やらないと気持ち悪い」と思えるレベルまで約1ヶ月我慢できれば、その後は続けることが苦ではなくなります。

言語が出来ることによって起きた変化は?

中国語を話せるようになって一番大きく変わったのは、台湾の人たちと本音で話せるようになったことです。

僕は台湾で8ヶ月間生活したあと日本に戻り、その後2016年に台湾の日系企業へ就職しました。

その職場で、台湾人スタッフが僕に対して中国語で、日本の幹部や日系企業への不満を率直に話してくれたのがとても印象に残っています。

最初のうちは、僕が「日本側の人間」だと思われて警戒されていました。

でも、僕が流暢に中国語を話すと分かると、ランチの時間や会食の場などで、いわゆる“社内ゴシップ”のような話までしてくれるようになりました。

それは、海外にある日本企業の“見えにくい欠点”を垣間見た瞬間でもあり、非常に興味深い体験でした。

たとえば台湾では、中国語が話せない日本人の総経理やリーダーが少なくありません。

英語も苦手な場合が多く、その結果、小規模な会社でも社内が二分されてしまうケースをよく見ます。

つまり、日本語でコミュニケーションできる一部の社員だけが日本人上司と関係を築ける一方で、日本語ができない社員は疎外され、意見を伝える機会を失っているのです。

実際、台湾人スタッフから「日本語ができる人ばかりが昇進して、そうでない人は取り残されている」と不満を聞いたことを今でも覚えています。こうした経験から、僕の会社では現在、日本人や日本語ができる社員が多い環境の中でも、社内言語として中国語を使用するようにしています。

外国人にとっての中国語の難しさ

まず大前提として、どんな言語でも習得するにはそれなりの時間がかかると思っています。

スペイン語とイタリア語は似ているので、僕はたまにイタリア語を聞いていて意味がわかります。

恐らく同様にスペイン語話者はポルトガル語の習得に有利なのは間違いないでしょう。

でもだからと言って彼らは自然に多言語話者になっているわけではありません。

僕が中国語を学んで分かったのは、日本語話者は発音のパターンさえ覚えてしまえば、結構難しい単語でも出来るという事です。

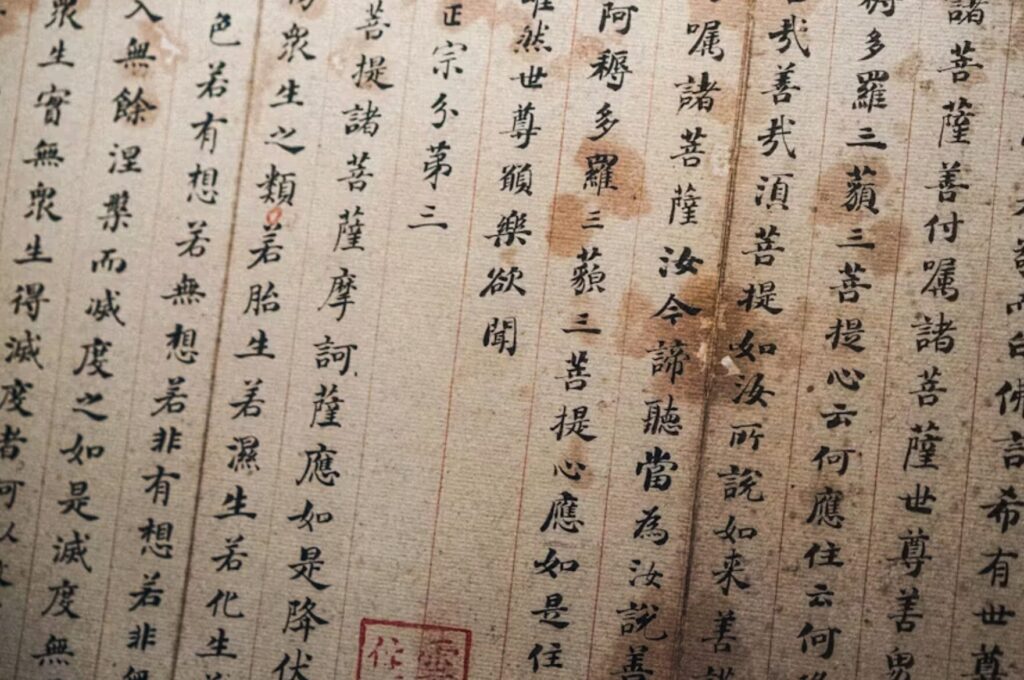

僕は春秋戦国時代、三国志、劉邦-項羽の時代の歴史が大好きなのですが、その当時に生まれた単語も中国語でなんとなく言えてしまいます。

四面楚歌、背水之陣といった一見難しい単語や、日本人が日常で使う”違和感”とかも使えるため、日本人は形容詞や名詞などの中国語のボキャブラリー面で他の言語話者より有利と言えるでしょう。

一方で、日本人は Rやsh の発音が苦手なのですが、英語も喋れる僕はこの点においてはかなり有利だったと思います。

つまり、早い段階で英語の発音を覚えた日本人にとって中国語は発音のパターンさえ覚えて終えばかなり有利なのですが、残念ながら未だに英語が出来ない日本人は多いです…

一方で、漢字に全く馴染みがない外国人にとって中国語は絶望的になると思います。

日本語も、カタカナ、ひらがな漢字があるため、一部の外国人にとっては絶望的に難しいと聞きます。

彼らには本当に時間をかけて勉強した事でしょう。

最後に、たまに中国語を喋れる外国人に対して、とてもゆっくり中国語を話す台湾人を見かけます。

恐らく親切心からゆっくり喋っているのですが、過度にゆっくり喋るとそれは時に相手をバカにしているようにも見えます。

相手が中国語ができると判断したら遠慮なくいつも通りのスピードで喋ってみてください。

相手もそれが嬉しいはずです。

以上、applemint 代表佐藤からでした。

applemintへのご相談やご連絡はこちらから!